Por Olivier Pascalin

Escribir Memorias se presenta como un acto profundamente humano, un intento de dar sentido al propio pasado, de extraer lecciones y de dejar una huella para el futuro.

Sin embargo, esta empresa, aparentemente sencilla, se revela como un terreno minado de subjetividad y sesgos, incluso para aquellos cuyas facultades cognitivas permanecen intactas.

La tentación de moldear el recuerdo, de pulir las asperezas y de proyectar una imagen idealizada de uno mismo acecha en cada página.

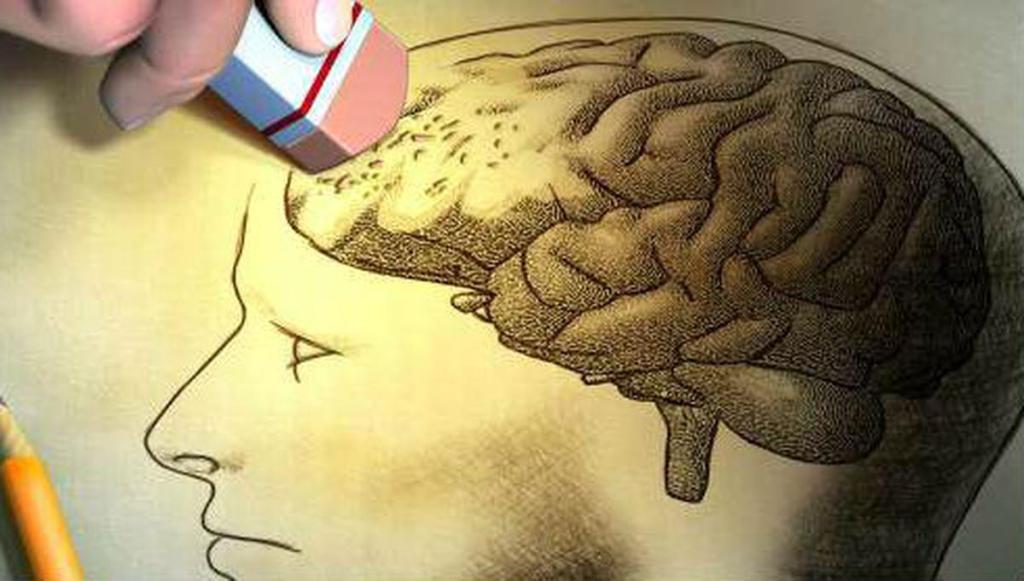

La memoria, lejos de ser un archivo fidedigno, es un proceso dinámico y reconstructivo. Cada vez que evocamos un recuerdo, lo recreamos, influenciados por nuestras emociones presentes, nuestras creencias actuales y nuestro deseo de coherencia narrativa.

Esta maleabilidad inherente a la memoria se exacerba cuando nos enfrentamos a la tarea de plasmar nuestra vida en palabras. Surge entonces la pregunta inevitable:

¿Hasta qué punto lo que escribimos es un reflejo fiel de lo que fue, y cuánto es una construcción de lo que deseamos que hubiera sido o de lo que queremos que los demás perciban de nosotros?

La ausencia de síntomas de neo-alzheimer, una condición que afecta la memoria de forma significativa, no inmuniza al escritor contra esta tendencia a la idealización.

De hecho, la lucidez de la mente puede incluso facilitar la creación de una narrativa cuidadosamente elaborada, donde los errores se minimizan, los logros se magnifican y las motivaciones se adornan con nobles intenciones.

Es la sutil alquimia de la autojustificación, el deseo de reconocimiento y la necesidad de construir una identidad coherente, que puede llevarnos a pintar un retrato edulcorado de nuestra existencia.

¿Quién no ha sentido la tentación de omitir aquel fracaso embarazoso, de exagerar aquel pequeño triunfo o de reinterpretar una decisión egoísta como un acto de valentía incomprendida?

Estas pequeñas «licencias poéticas» pueden parecer inofensivas al principio, pero con el tiempo, pueden tejer una trama de memorias que se aleja cada vez más de la realidad vivida.

El riesgo radica en que esta imagen proyectada, ese «yo» idealizado que plasmamos en el papel, puede terminar por sustituir al «yo» real en nuestra propia percepción, difuminando la línea entre la verdad y la ficción personal.

La honestidad brutal en las memorias es un ejercicio de valentía y autoconocimiento profundo. Requiere confrontar nuestras sombras, reconocer nuestras debilidades y aceptar la complejidad de nuestras motivaciones, incluso aquellas que nos resultan incómodas.

Implica resistir la tentación de convertirnos en el héroe o la heroína de nuestra propia historia y aceptar la vulnerabilidad de ser simplemente humanos, con nuestras luces y nuestras sombras.

En última instancia, el valor de las Memorias no reside en la perfección del retrato que pintamos de nosotros mismos, sino en la autenticidad con la que exploramos nuestro pasado.

Al reconocer la dificultad inherente de esta tarea, incluso en la ausencia de deterioro cognitivo, podemos abordar la escritura de nuestras vidas con una mayor conciencia y un compromiso más firme con la verdad, por imperfecta y compleja que esta sea.

Solo así podremos ofrecer a los demás, y a nosotros mismos, un espejo que refleje no una imagen soñada, sino la rica y a menudo contradictoria realidad de nuestra existencia.