Más allá del deseo de conocer el mar, tenia la ilusión de mojarme en ese mar.

Por Claudia Fernández Vidal

Cuando Marina conoció el mar tenía un poco más de 8 años, vivía en el Ingenio Ledesma, un pintoresco pueblo de Jujuy, donde ni remotamente podía imaginarse el mar.

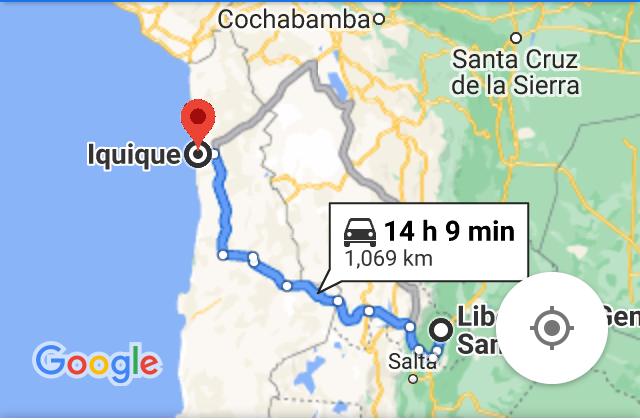

Partieron en caravana junto a otra familia amiga y viajaron sin pausa los 1000 kilómetros que marcaba el mapa. Hicieron algunas paradas y llegaron por fin a Iquique, una ciudad chilena con importante puerto y que además tiene una zona franca.

El mar lo conoció de mañana, en la playa de Chanavayita, a 63km del centro de Iquique donde armaron campamento. Nunca más se olvidó el olor a sal y su color azul, el viento suave que corría durante el día ni las olas que rompían con fuerza en la playa donde jugó esos veinte días de unas vacaciones inolvidables.

Cuando volvió de más grande solo cerró los ojos y respiró hondo para sentir otra vez ese olor a mar salado que había quedado grabado en su memoria primeriza.

Julián pasa parte de su año en Zapallar, otra playa hermosa del país chileno, porque el mar le fascina, lo llena de paz. Le gusta nadar un par de horas y después traer pesca fresca, ostras y locos, para cocinar mientras enciende el fuego de la chimenea.

En las tardes pasea con los perros a la orilla de ese mar y de vez en cuando encuentra mariposas rarísimas que parecen de colección. Respeta a las medusas y aguas vivas que esquiva con sus pies descalzos en sus caminatas por la arena mojada.

Yo conocí el mar a los 11 años, en Chile también, ese país hermano que nos regala los hermosos contrastes.

Mi recuerdo de ese descubrimiento me lleva a ese campamento en la playa donde disfrutamos la maravilla de conocer esa enorme e inconmensurable masa de agua azul. Desde entonces el mar siempre me conmueve. Su aroma se lleva en el alma, y su incansable movimiento se puede sentir cada vez que acercamos la oreja a un caracol vacío. Esos que nos traemos de la playa porque nos encanta traer algo que conserve el olor del mar.