Por Claudia Fernández Vidal

Volver a los lugares amados es una opción que vale mucho. «De vez en cuando la vida nos besa en la boca, y a colores se despliega como un atlas». Joan Manel Serrat.

De los primeros viajes que guardo en la memoria, vuelvo siempre a la casa de mis abuelos en Ballester, en Buenos Aires. Al portoncito de madera blanca de la entrada, las baldosas rojas y amarillas, la puerta blanca con una pequeña ventanita por donde aparecía mi abuela cuando tocábamos la puerta de madrugada, después de viajar 15 horas desde Tucumán. Siempre la misma sonrisa, los abrazos, el café batido por mi abuelo y las uvas en grapa que maceraba todo el año, y había que probar porque así se hace uno un poco más grande decía él con una sonrisa pícara.

Las charlas hasta la madrugada, las risas, la comunión, la mesa compartida llena de tazas desparejas, de vasos de cualquier vidrio, de medialunas que habían quedado de la mañana, todo eso se sentía tan bien…y siempre regresábamos al año siguiente.

Así como a la casa de mis abuelos, regresé a otros lugares, a otras casas, a otros abrazos donde la calidez de las bienvenidas siempre fue una recompensa que a mí me gustaría dejar guardada para siempre en el alma.

Capilla del Monte y la casa en el campo de mis tíos, que de noche alumbrábamos a vela, y durante el día corríamos a las cabras y hacíamos largas caminatas.

La montaña amada de Mendoza con toda esa banda de primos y amigos. Los asados compartidos, las caminatas cantando todos juntos bajo la luz de la luna, el rafting en el rio en Potrerillos, en el río Juramento en Salta riéndonos de nuestra poca habilidad para volver a subir al bote después que la corriente nos tiraba sin piedad. Las mesas improvisadas a la orilla de la ruta antes de seguir viaje, los atardeceres helados en la Quebrada, la calle empedrada del centro salteño, las tardes de lluvia en ese barcito lleno de libros en Tilcara con café y tostadas con dulce de leche casero.

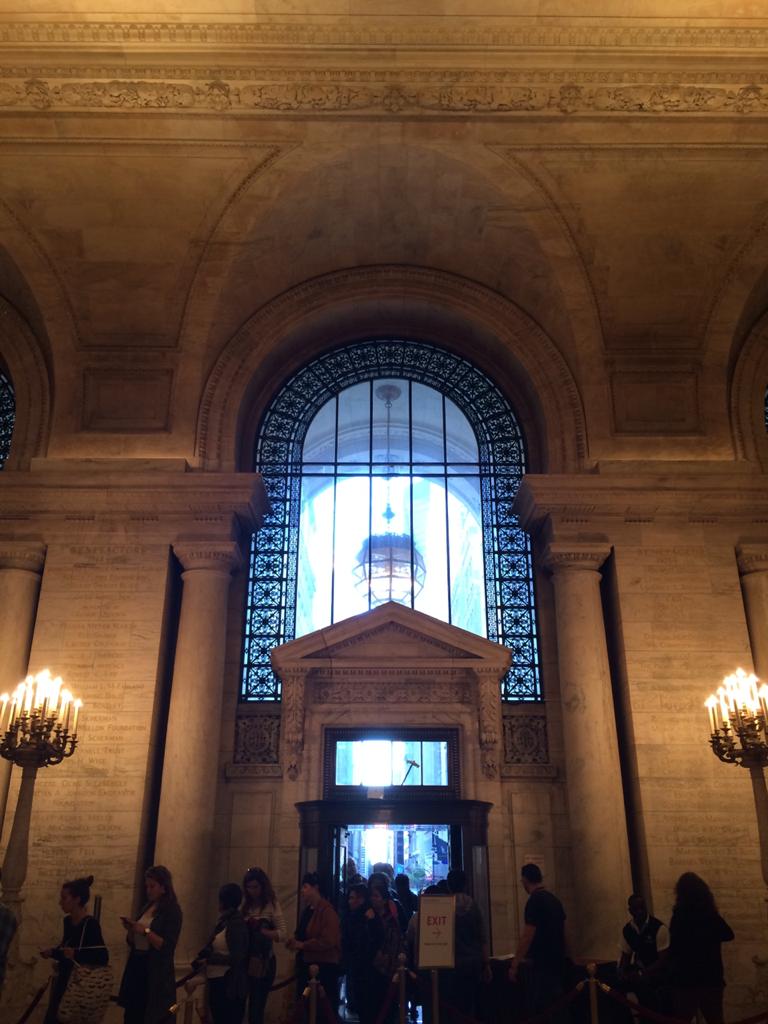

Buenos Aires recorrido tantas veces y siempre con espacios nuevos por descubrir, la magia del Teatro Colón donde iría muchas veces más, ese parque hermoso frente a la biblioteca pública de Nueva York donde jugaban ajedrez en pequeñas mesitas y tocaban el saxo, el violonchelo y el violín en ese circulo verde que definía el medio.

Los trenes desde Connecticut a la Estación Central, la maravilla de lo cosmopolita, las vidrieras luminosas, los chocolates, el café con crema y la manicura japonesa haciendo maravillas en mis uñas cortas. El placer de la toallita caliente sacada de la ollita de bambú para culminar su bello trabajo en mis manos. El bar de hielo en la Patagonia, la sopa de zanahoria y jengibre en ese restaurant pequeño con delivery en cajitas de cartón con mesas de manteles cuadriculados en el Calafate.

Ver flamear otra vez la bandera Argentina bordeando el Perito Moreno, el límite chileno que llevaba directo a Torres del Paine…y tantos lugares más.

De poder volver elegiría siempre los lugares donde me sentí amada, donde me emocioné, donde pude ser. Donde los colores me mostraron ese mundo nuevo.